Shopify(ショッピファイ)には、「不正解析」機能がデフォルトで付いています。これは「不正注文」を防ぐための機能で、特に輸出ビジネスにおいては役に立つ機能です。

Growプラン以上、もしくはShopifyペイメントを利用していれば、さらに「不正勧告」機能が利用でき、これは、不正注文のリスクを「高」「中」「低」で表示してくれます。

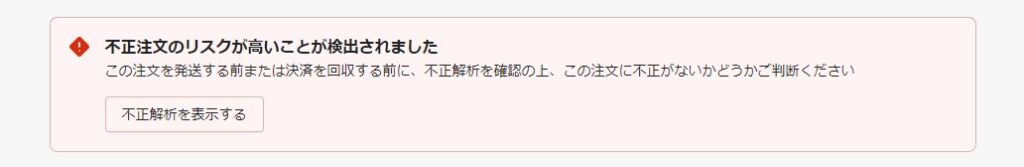

リスク「高」の注文であれば、以下のような警告が注文画面に表示されます。

Basicプランであっても、クレジットカード決済には多くの人がShiopifyペイメントを利用しているはずですので、「不正勧告」機能が使えることになります。

ただ初心者の場合は、「リスク高」の注文が入った場合にどの様に対応すれば良いかわからなず、せっかくの機能を活かせない場合もあります。今回は、Shopifyで「リスク高」の注文が入った場合の対処方法と、なぜそうすべきかを紹介します。

注文のリスクとは

Shopifyの「不正解析」機能は、「不正注文」を未然に防ぐものです。「不正注文」とは、クレジットカード情報を第三者に盗み取られるなどにより起こる注文のことです。

商品の注文者情報に表示されている注文者は、実際にはその注文を承認しておらず、他の第三者がなりすまして注文をしている事になります。

Shopifyの「不正解析」機能は、受注した注文がこの「不正注文」に当たるリスクを分析してくれるもので、「不正勧告」では、そのリスクを「低」「中」「高」の3段階で表示してくれます。

「高」リスクの注文はキャンセル

では、「リスク高」の注文を受けた場合の対処法はどうすれば良いでしょうか。結論から言ってしまうと、無条件にキャンセルするのが良いでしょう。特に越境EC・輸出ビジネスにおいてはそうです。

色々と自分で不正解析をすることも無理ではありませんが、時間の無駄であることが多いです。以下にその理由を述べていきます。

海外では日本以上に詐欺が多い

海外では日本国内とは比べものにならないぐらい、詐欺が多いです。

クレジットカードやデビットカードの不正利用が多いため、例えば銀行での監視も厳しくなっており、カードの利用が自動的に止まることも、日本以上に頻繁に発生します。

またアメリカだけを相手にしても、日本よりも何倍も詐欺に遭うリスクは上がるでしょうが、越境ECを行なっている場合は、色々な国の人を相手に取引をすることになります。

そうすると、必然的に詐欺が多い国の人たちも注文が可能になるわけで、詐欺の確率は格段と上がってきます。

詐欺が多い国を避けて商売すれば良いのではないか、という意見もあるかも知れませんが、そのような単純な話でもありません。特定の国を対象に商売するしないに関わらず、海外に向けて商売をするということは、そういった人たちからターゲットにされやすくなるるということです。

Shopifyの判別方法は過去の情報に基づく

Shopifyの「不正勧告」機能ですが、Shopifyによると、これには「Shopifyストア全店の取引履歴に基づく機械学習アルゴリズム」が使用されているとのことです。

一般的に不正解析を行なうためには、Shopifyでも表示される「不正解析インジケーター」のように、複数の要因を用いて行なうことになります。

ただそれ以上に大きなデータが、「過去に不正取引をしていた人のデータ」です。どの様な人が不正取引をしていたかという「ブラックリスト」もそうですが、不正取引に類似する取引は、情報が貯まれば貯まるほど検出が容易になるはずです。

Shopifyには世界中で行なわれている取引の履歴が貯まっています。つまり、私たちが個人ではとても集めることが出来ないほどの大量のデータに基づいた「不正勧告」を、行なってくれると言うことです。

取引者がそもそもブラックリストに該当する人かも知れませんし、過去に不正取引で使用されたカードの情報かも知れません。いずれにしても、Shopifyが持つ膨大なデータに基づいて「不正」と判断された取引であれば、素直に従うのが一番です。

自分で判別するのはかなりの手間

不正解析を自分で行なう方法もあります。Shopifyのページでは、「IPアドレスを確認する」「電話番号に連絡をする」「メールアドレスを検索する」「請求先住所と配送先住所が一致していることを確認する」などと言った複数の方法が、不正注文防止のために挙げられています。

このような情報は、Shopifyの注文管理画面にある「不正解析」でも一部は確認可能です。

またネット上で検索すれば、対策方法を紹介したページも多くありますが、大体同じようなことが書かれています。

ただ、これらを1つずつ個人が確認することはかなりの手間です。また確認したところで、確証を得られない場合も多いです。

手間が多い上に得られる効果が少ないため、時間の無駄になることが多いです。それよりも、Shopfiyの膨大なデータに基づいてリスク「高」と言われているのであれば、その方が信頼性は高いでしょう。

購入者に連絡しても無駄

不正注文の確認方法として、Shopifyも勧めているように「購入者に電話する」という方法も1つです。

ただ、国内での注文であればまだ可能かも知れませんが、海外の注文者にわざわざ電話連絡をすることはかなり難易度が高いはずです。

言語が通じるか分かりませんし、時差もあります。そもそも、入力されている電話番号が誰のものかも分かりません。

電話がだめならせめて「メール」ででも確認を、と思うかも知れませんが、これも無駄です。

不正注文で使用されているメールアドレスは、「不正注文を行なっている人」のアドレスです。つまり、カードを不正に使用された人のアドレスでは無いため、「詐欺師と連絡する」形となります。

私も実際に、「リスク高」の注文で試しにメール連絡をしたことがありますが、かなりまともな内容が返ってきました。つまり、相手はこちらを騙す気満々のため、連絡をしても、普通の注文者と同様の対応をしてくる場合が多いのです。

ですので、海外からの注文に対して、購入者に連絡して確認をするという方法は使えないと考えた方が良いです。

別アプリを入れる方法もあるが

不正解析に関しては、Shopifyのアプリストアでも専門のアプリがいくつかあります。

もちろん、それらを入れて不正対策を強化することは無駄ではありません。

ただ、Shopifyの不正勧告機能はかなりの取引履歴に基づいて行なわれているため、一般的な解析には充分な信頼度があるはずです。

Shopifyの機能だけでは足りないという場合は追加アプリの導入も検討しても良いかとは思いますが、注文件数が多くない段階では、Shopifyの勧告を信頼した方が良いでしょう。

チャージバックは補償されず、手数料も取られる

ではここからは、不正注文を処理してしまった場合のデメリットをいくつか見ていきましょう。

注文を処理した後で不正注文だと判明した場合ですが、「チャージバック」と言われる払い戻しが行なわれます。

この「チャージバック」は、不正にカードを使われた人が、カードを発行している銀行やカード会社に対して申請することで行なわれます。銀行やカード会社は、申請を受けると販売者に確認の連絡をします。Shopifyは、この銀行やカード会社と売り手との間に入って、やりとりの連絡はしてくれますが、ほとんどの場合は、申請者の言い分が認められます。

たとえ、追跡番号等で配達が確認できるようなものを提出しても、ほとんどの場合は申請者の言い分が通ります。カードを不正利用された人の保護が一番となりますため、不正注文を処理してしまったショップの言い分は聞かれないことが多いのです。

チャージバックが認められると、売上げ金額は全額返金されてしまいます。そしてこの金額をShopifyは一切補償してくれません(アメリカに所在しShop Payを利用した場合のShopify Protectなど、一部を除く)。

例えばAmazonなどのプラットフォーム販売であれば、追跡番号などで配達が証明できれば、プラットフォーマー(Amazonなど)がチャージバック金額を補填してくれることがありますが、Shopifyではその様な事は原則ありません。

つまり、商品は戻ってこないのに、売上金は全額返金されてしまう自体になります。

これだけでなく、チャージバックには手数料が発生します。この費用は銀行やカード会社によるかも知れませんが、$15.00ぐらいです。

不正注文を受けてしまうと、商品+発送送料+チャージバック手数料を損することになるのです。

続けて狙われる、チャージバックは遅れてくる

不正注文を受けてしまった場合のデメリットは、チャージバックだけではありません。

1度「リスク高」の注文を処理してしまい発送すると、立て続けに狙われることがあります。このショップは不正注文の確認が甘いと、詐欺師たちに思われてしまうのです。

そうなると、1日に何件も続けて「不正注文」がやってくることになります。

また前述の「チャージバック」ですが、これは発送後すぐには行なわれません。あくまで、カードを不正利用された人が気づいてから処理がされるため、発送してから何週間か遅れてやってくる場合がほとんどでしょう。遅ければ1カ月や2カ月後と言うこともあり得ます。

そうすると、1件目の不正注文を処理した段階ではチャージバックも起こらず正常に配達され、不正では無かったのだと、考えてしまうかも知れません。

そこで安心して複数の不正注文を立て続けに処理していると、何週間かたった後に何件ものチャージバックが立て続けに起こり、多額な金銭的な損失を被ることにもなりかねません。

そうで無くとも、1日に何件もの不正注文がくると、その処理だけでも大変になります。1つ目の「リスク高」でしっかりと断ち切っておく方が、時間的な損失も生まないことに繋がるのです。

「中」リスクの注文はどうする?

リスク「高」の注文は基本的には無条件でキャンセルするのが良いと、これまで述べてきましたが、ではリスク「中」の注文はどうすべきでしょうか。

結論を述べてしまえば、リスク「中」の場合は無条件にキャンセルするのではなく、注文内容を確認した方が良いでしょう。

私の経験上では、リスク「中」の注文は、明らかに怪しいものでなければ受け入れています。

明らかに怪しいものというのは、

・ショップの平均注文額よりも明らかに高額な注文

・請求住所と配送先住所がかなり離れている

・詐欺が多い国からの注文

などといった項目です。またShopifyの「不正解析インジケーター」の項目を確認して、不備な項目が多いかどうかも判断基準にしても良いでしょう。

特に、注文金額が明らかに高額な場合は、リスクを避けるためにもキャンセルした方が無難です。

ただ一方で、リスク「中」の場合は、これまで私が処理してきた注文の中ではチャージバックは発生したことはありません。

最終的には自己責任となってしまいますが、リスク「中」の場合、いくら以上の注文金額であればキャンセルするなどの基準を決めておくのも良いでしょう。

Leave A Comment